ROYAL CAMBOUIS POUR ANDRE MONTET

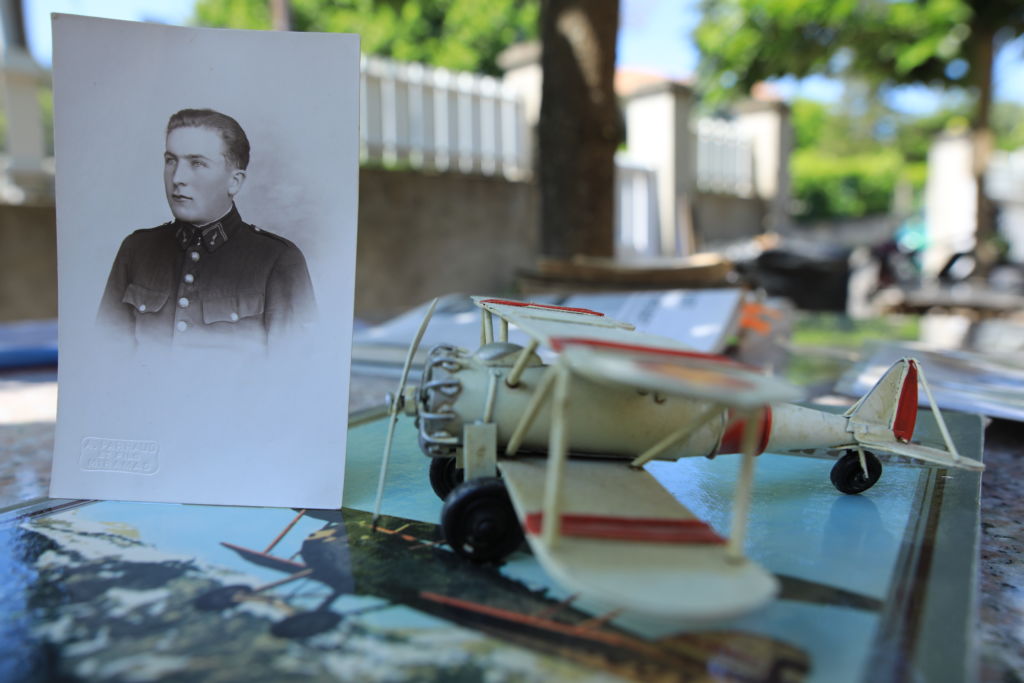

Natif de St-Geniez de Bertrand, André Montet fut mécanicien avion au temps héroïque de l’Aéropostale aux côtés des Mermoz, Guillaumet, Daurat, Codos…les grands aviateurs des années 30. Gilles Tulsa, ancien commerçant à La Cavalerie, son petit neveu écrit aujourd’hui sa biographie pour lui rendre hommage.

Un petit cachet violet est encore bien visible au dos de l’image. Le nom du photographe se lit distinctement, Jean Saludas installé au 6 rue Bellegarde à Toulouse.

Cette photo fut prise le 4 mai 1935. Rien ne permet d’identifier le lieu de la prise de vue, sans doute la grande salle d’un restaurant collé monté de la ville rose. En premier plan, une longue table, vu le désordre, la photo fut prise après bonne chair et bons vins, au centre les mariés, André Montet et Adrienne, la jeune épouse, autour d’eux, parents et famille et en second plan, sans doute debout sur un banc, dos au mur du fond, une rangée de pilotes et navigants, les pionniers de l’Aéropostale.

Un doigt se pose sur le visage rondouillard de l’un d’entre eux «Lui, c’est Paul Codos». Le grand Paul Codos, l’homme des records. Ne vient–il pas deux années plus tôt de battre le record du monde de distance parcourue en ligne droite New York – Liban soit 9104 kilomètres en 55 heures sans escale.

Cette photo d’archive appartient à la collection de Gilles Tulsa, le petit neveu d’André Montet, qui fut dans les années trente, mécanicien auprès de ces chevaliers du ciel, ces aviateurs qui au péril de leur vie ont écrit l’histoire de l’Aéropostale, les Mermoz, Guillaumet, Daurat, Pichodou, Guerrero, De Marmier, Reine, Codos bien entendu, ces héros romanesques, qui pour la plupart, ont péri et disparu dans cette conquête du ciel, avalés, dissous par le sable ou l’océan nécrophage.

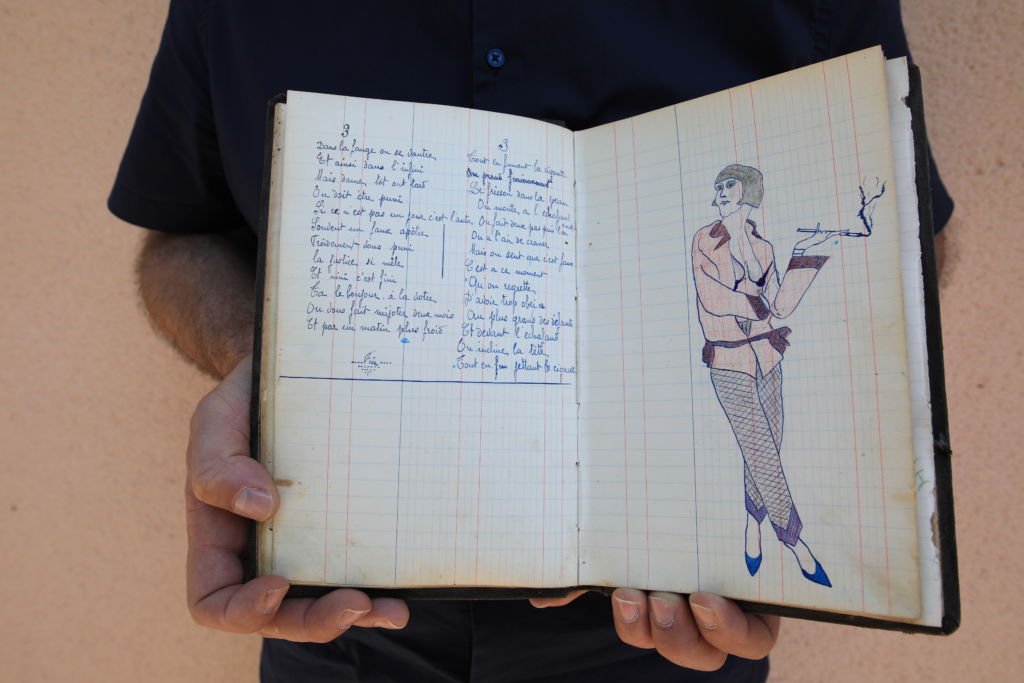

Depuis 10 ans, mais surtout depuis la retraite sonnée en 2018, Gilles Tulsa enquête, archive, collectionne vieux livres, photos sépias, revues spécialisées pour reconstruire la vie du vieux tonton, lui aussi héros de l’ombre d’une extraordinaire épopée, celle de ces conquérants, bravant le diable, défiant le fameux pot noir, cette ceinture de basses pressions qu’il faut défier et percer en rase motte à chaque traversée de l’Atlantique.

L’ancien commerçant de La Cavalerie s’est ainsi plongé dans les entrailles de ces vieilles carlingues bruyantes pour revivre chacun des vols, chacun des records, chacune des traversées et chacun de ces multiples accidents meurtriers qui ont nourri notamment les récits d’Antoine de Saint- Exupéry, lui aussi pionnier sur les premiers avions Latécoère, écrivain, conteur et poète mystificateur de ces princes du ciel.

Pour remonter à la source de cette ligne de vie pouvant mener jusqu’à la Grande Ourse, il faut prendre la petite route de Saint-Geniez de Bertrand. Elle ondule sagement, docilement le long du ruisseau de Lavencou, un filet d’eau né de la rocaille, de cet encorbellement rocheux, cirque parfait, le Larzac en rupture, sans point de suture, dans toute sa fierté, dans toute sa rugosité.

Saint-Geniez de Bertrand, c’est juste un petit hameau. Son ancienne école, La Communale encore bien identifiable en arrivant sur la gauche, son château trapu, massif sur la droite sur son petit promontoire et ses ruelles étroites de la taille d’une charrette à foin s’éparpillant en branches étoilées.

André Montet naît en 1908 au pied de ce château, pas loin de la fontaine encadrée par deux tilleuls en pleine floraison. Un vieil homme assis dans une petite cour à l’ombre du château lève le nez de sa lecture «André Montet ? Bien sûr que je l’ai connu. C’est la maison là ». Mais les souvenirs du monsieur replié sur sa chaise sont fugaces «c’est bien le gars qui était dans les avions ?».

La famille Montet, ce sont de simples paysans, deux – trois cochons par an, un verger, un poulailler, une vigne, «ils vivaient de rien» souligne Gilles Tulsa, dans un village où l’on comptait un restaurant tenu par les Ferrieu, un bistrot chez les Bernard mais aussi un cordonnier, un chiffonnier, un étameur et un cadiéraire, l’indispensable rempailleur de chaise.

Mais André Montet refuse ce destin cloisonné dans le cirque fermé et exigu du Lavancou. Il ne sera ni paysan, ni vendeur de peaux de lapin, encore moins maréchal-ferrant, car ce sont les chevaux vapeurs qu’il veut dompter. Il sera mécanicien.

C.A.P. en poche obtenu dans un garage de la rue Béteille à Rodez, l’adolescent, coureur cycliste à ses heures, veut découvrir le grand monde bien au-delà des frontières du Rouergat. Les premières Delage c’est bien, les premiers avions, les Blériot, les Farman, les Laté, c’est encore mieux, le rêve absolu, mettre les mains dans l’huile chaude d’une histoire naissante et palpitante.

Saisir sa chance, recueillir la confiance, faire ses preuves, dans un long parcours professionnel, des hommes, des femmes sont parfois à la croisée des chemins pour vous guider, vous affranchir des peurs et des doutes. Pour le jeune aveyronnais, apprenti mécano devenu maître ouvrier sur la base de Istres, Didier Daurat sera celui-ci, un mentor, ancien militaire, décoré de la grande guerre et rescapé de la bataille de Verdun.

Rentré en 1920 chez Latécoère, cet homme au caractère d’acier est un dénicheur de talents. Les futurs pilotes, il les forme au «royal cambouis». Mermoz, Saint-Exupéry passeront par cette formation à la dure pour ensuite s’anoblir, en rentrant dans les tripes du moteur, savoir le démonter, savoir le remonter, un apprentissage vital pour simplement sauver sa vie et celles de son équipage.

André Montet est ainsi repéré par le grognard Daurat en 1929. L’homme réputé pour sa stature dictatoriale lui confie une mission, se rendre à Alger pour mettre au point l’hydravion LATE 32. Dix d’entre eux se sont abîmés au sol ou en mer, le jeune mécano est formel, il faut changer de moteur. Puis en 1931, il rentre au service des avions posés, ces coucous en panne qu’il faut dépanner. Puis le 15 août 1935, on le nomme mécanicien naviguant en titre signifiant le début d’une histoire conquérante aux côtés des Guillaumet, Codos et de Lionel de Marnier sur un Breguet 393 notamment sur la ligne Toulouse – Casablanca réalisée en moins de 10 heures en cinq escales.

Très vite, dans ce petit bourg isolé qu’est Saint-Geniez de Bertrand, le mécano du ciel devient le héros du village. A chacun de ses retours, les paysans l’attendent pour qu’il retrousse ses manches et répare tout ce qui roule sur deux ou quatre roues. Sa mère Juliette est partagée entre fierté et angoisse car ces aviateurs téméraires et intrépides tombent les uns après les autres comme des titans, ces coléoptères géants, terrassés par les grands vents. Gilles Tulsa raconte «sa maman priait beaucoup. Elle lui avait demandé un poste de radio. Il lui a offert et le soir, elle couchait les enfants et elle partait se coller l’oreille au poste. Elle cherchait la fréquence et la peur au ventre, elle écoutait la liste des pilotes disparus en mission». Nécrologie funeste, au jour le jour, ces hommes et leur fragile carapace de tôle, leur fragile casaque de cuir, tombés du ciel, vols brisés, vols inachevés.

Tout au long de cette carrière, plus de 11 000 heures de vol et 80 traversées de l’Atlantique entre Dakar et Natal sur son Farman 220, son avion fétiche bloqué à 225 km/heure, il restera discret sur ces aventures à la fois jubilatoire mais parfois, tragique, mortuaire. Combien d’amis a-t-il perdus ?…Il disait « les pauvres bougres »…Pensait-il à la mort ? Hanté par ce grand trou noir ? Habité par le sens du sacrifice consenti ? Avait-il foi en la vie comme Antoine de Saint-Exupéry pouvait l’écrire «Ce n’est pas le danger que j’aime. Je sais ce que j’aime. C’est la vie».

Avait-il une réponse à ce grand questionnement : « La mort d’un pilote est-elle une défaite ? A l’inverse un triomphe ? » Gilles Tulsa sera-t-il à même de trouver les réponses à ces questions essentielles au terme de cet ouvrage consigné dans un classeur rouge qui s’épaissit de jour en jour, une aventure écrite qui aujourd’hui le transporte, le subjugue.

Du haut de la voie lactée, une bonne étoile devait surveiller du coin de l’œil la destinée de ce petit homme, aux jambes arquées, à l’accent rocailleux, toujours sur son 31, l’insigne rouge à la boutonnière. Car le risque était constant, le pain quotidien de ces défricheurs du ciel. Comme lorsqu’il s’agit de tester la fiabilité des zincs, pour s’affranchir des montagnes dans cette rude bataille du ciel où les compagnies privées se livrent concurrence pour ouvrir de nouvelles lignes de transport. Gilles Tulsa mordille les branches de ses lunettes pour raconter cette anecdote dont il connaît le moindre détail «Jean Mermoz était en escale à Casablanca sur le retour d’Argentine. Il s’installe passager. Mais à l’approche des Pyrénées, après avoir redécollé de Barcelone, il rentre dans le cockpit et ordonne au pilote de prendre la route directe ». Ce nouveau Breguet prend de l’altitude. A 3500 mètres, les ailes givrent, la carlingue craque, les hommes se réfugient dans leur propre silence, les hublots éclatent percutés par la glace mais l’avion résiste et réussit à franchir cette barrière montagneuse. Déterminisme ou inconscience ? Connu pour envisager la mort avec sérénité, le 7 décembre 1936, Jean Mermoz, le « voltigeur » s’écrase au dessus de l’Atlantique. André Montet, le lendemain de cette disparition vécue comme un drame national, sera membre de l’équipage en charge de retrouver, en vain, l’épave de l’avion, la Croix du Sud, un Latécoère 300, avalé à jamais par les fonds marins.

« L’Avion est une méditation sur le progrès technologique. L’avion n’est pas un but, mais un outil. Le progrès technique risque de nous faire oublier que nos découvertes n’ont qu’un seul but « servir les hommes ». Dans son œuvre, les réflexions d’Antoine de Saint-Exupéry, lui aussi disparu tragiquement le 31 juillet 1944, portaient sur les éléments, sur la vie et la mort, sur la solidarité entre les hommes, sur la technologie, le pré-carré d’André Montet qui, au fil des décades, s’affranchira de toutes les difficultés pour s’adapter aux nouvelles technologies avec l’arrivée des DC8 et du Concorde. Il finira sa carrière comme chef mécanicien hors classe chez UTA. Gilles Tulsa rapporte cette phrase du tonton protecteur «vous allez voir, on va faire de grandes choses avec la sécurité. Vous pourrez faire le tour du monde sans accident ».

«J’ai eu le sentiment d’être passé à côté de quelque chose, de ne pas avoir assez parlé avec lui. Il disait toujours « on ne faisait que notre boulot » raconte le biographe qui entretient des relations privilégiées presque quotidiennes avec les descendants de ces «fous volants». A l’appui, il livre cette anecdote «un jour, il revient au village, le visage tuméfié pour s’être écrasé par deux fois au sol avec un Breguet et un Farman. On lui demande « mais il t’est arrivé quoi ? » Sa réponse est limpide de simplicité «de temps en temps, on se retrouve le cul dans l’herbe».

Il n’en dira jamais plus comme à chacun de ses retours en terre natale, fier de ses racines, comme un besoin d’oxygène lui qui défia des cieux parfois somptueux, souvent monstrueux. Gilles Tulsa le neveu chouchouté se souvient « il avait ses habitudes. Il descendait toujours à l’hôtel du Commerce et chaque matin, il allait boire son café à la Brasse et acheter ses petits cigares chez Boubal. Le vendredi, il faisait son marché et achetait chez Ramondenc des farçous, du melcat. Il disait « à Paris même chez les meilleurs, on ne retrouve pas ce goût ».

Il avoue «je l’ai admiré. Je lui devais de lui rendre hommage. Il fut toujours là pour me conseiller de tout petit jusqu’à sa mort. Comme lorsque j’ai postulé pour rentrer dans la grande distribution pour un poste de cadre. Il avait tout prévu, il avait tout planifié, ses conseils étaient toujours justes». Le mécano avait d’ailleurs cette devise «il y a une solution à tout sauf pour la santé».

A l’approche de sa mort survenu en 1991, il se confiera «surtout ne me pleurez pas. J’ai eu une vie extraordinaire. Et surtout faites un bon repas». D’oreillettes, de truites, de farçou et de melcat…!

Texte et photographies réalisés à Millau et Saint-Geniez de Bertrand le 27 et 30 mai 2020