INAKI ARANCETA, ON SE SENT AUTO-EMPRISONNE

Sur cette petite table de bistrot, posé, plié en deux, le journal l’Anticapitaliste version papier de l’organe de presse du NPA. N° 450 daté d’octobre 2020. Son prix, 1,5 euros. Le titre, il en jette, style Gueule Ouverte, pour cracher le morceau. Deux mots en coup de poing, COLERE et SOLIDARITE. A côté, trois calendriers, deux des pompiers, l’un du WWF. Au crayon de papier, des noms de groupes musicaux griffonnés, mais pas que, du théâtre impro, des dates de manifs….Sur le haut de l’un d’eux, un post-it, une liste de 10 noms d’artistes ou groupes, brassage musical assuré avec de la techno, du blues, du reggae, du latino…quelques noms… Auguste Wood, Lena Arnaud, Tortilla Flat, Marius Docteur Flat…Iñaki compte du doigt en laissant glisser son index sur l’éphéméride « voilà, on avait annulé depuis mars 33 évènements. En juillet – août, 12 autres ont annulé. Et là, je viens d’annuler jusqu’à Pâques».

La Loco, comme les 21 bistrots de Millau, a tiré son rideau. La porte est cependant grande ouverte. A l’intérieur, le froid est pénétrant, une petite odeur de troquet prend aux narines. Dehors, il pleut à sceaux, ciel gris, poisseux, migraineux. Boulevard Gambetta, ça roule fort, ça engage fort.

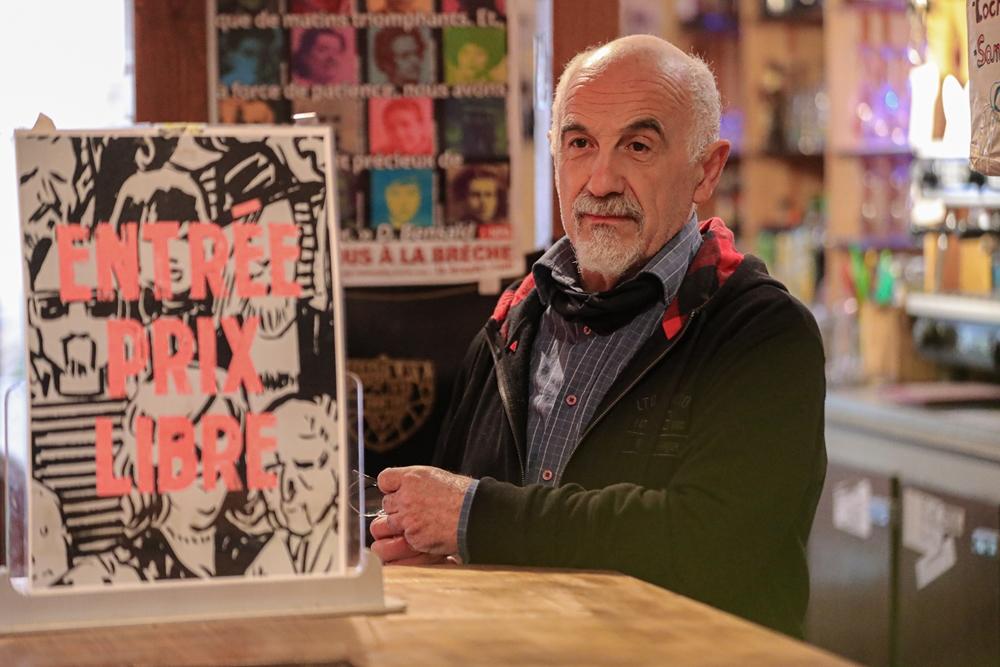

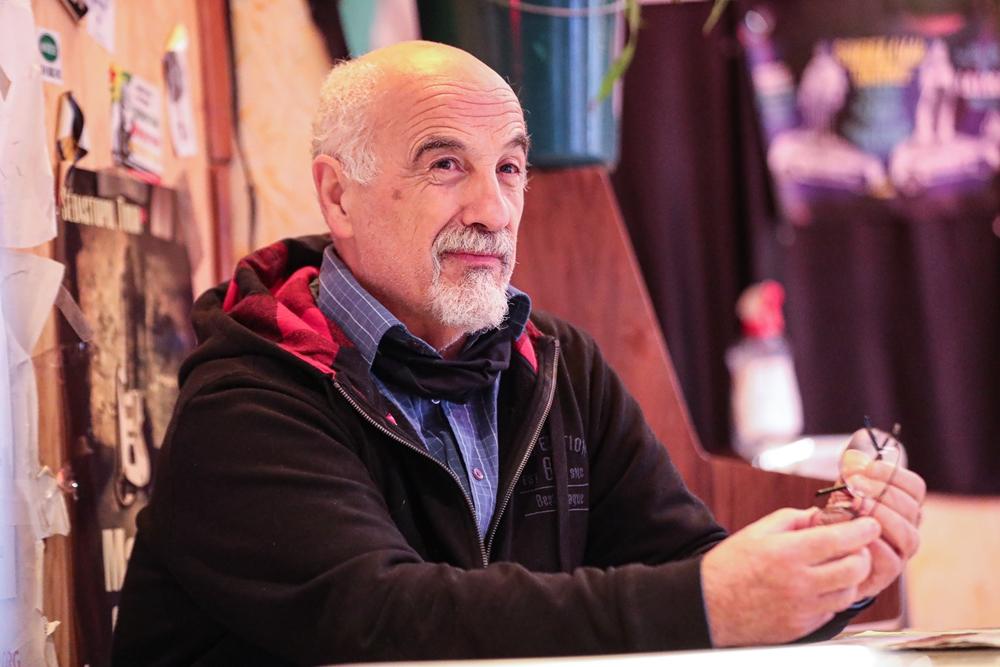

Iñaki Aranceta, le Basque surnommé ainsi par ceux qui ne sont pas intimes avec lui, se tient le dos droit, lunettes sur le front, masque sous le menton, près de son bar, les deux coudes sur l’une de ces petites tables rondes. Il épluche la liste des concerts annulés puis ouvre son courrier. Une lettre retient son attention. Un instant perplexe «ah oui, c’est pour mon fils quand il s’est fait prendre dans une manif à Aurillac en soutien pour les sans papiers ». Montant de l’amande 130 euros sur décision de justice.

La Loco, au-delà de cette enseigne et de cette terrasse, c’est avant tout un personnage incontournable de la vie politique locale encore dernièrement inscrit sur la liste d’extrême gauche conduite par Camille Valabrègue lors des Municipales 2020. Sur ce coin de trottoir, entre la Capelle et le pont de Cureplat, La Loco, ce n’est pas vraiment un café de quartier. Il le fut autrefois, lorsque Jeannot tenait ce Routier. Aujourd’hui c’est un café musical, alternatif et militant où l’on refait le monde entre amis, fidèles, camarades et touristes baguenaudant entre camping et centre ville curieux de trouver un tel lieu de vie culturel et sa scène musicale totalisant plus de 2000 concerts en 30 ans. Je me suis assis en face du patron. Il faisait froid. Devant moi, je pouvais lire les affiches aux slogans antifascistes, anti BAC et antiracistes. Iñaki apporta une cafetière et deux tasses de café. L’entretien pouvait débuter.

Gilles Bertrand : Tu es l’une des grandes figures du militantisme local. Où et quand prend racine cet engagement toujours chevillé au corps après 45 ans de lutte ?

. Iñaki Aranceta : J’étais sans doute fait pour cela. Toute ma jeunesse, je l’ai passée avec la fin du franquisme et la lutte contre le fascisme. Car nous vivions la répression dans toute la société mais pas que, dans les usines aussi comme ici, dans mon «bled», à Mondragon qu’on appelle maintenant Arrasate. Dans une ville de 22 000 habitants comme celle-ci, avec le nombre d’exilés, de tués et d’emprisonnés, on se sentait tous concernés. Qui n’avait pas été au moins une fois au commissariat pour une garde à vue ? Par exemple, quand on parle de couvre-feu ici dans cette période de confinement, moi, j’ai vécu cette situation, ces restrictions. Nous avions le droit de nous promener mais uniquement par deux dans la rue.

. De quel milieu social étais-tu originaire ?

. I.A. : Mon père, Bénito, travaillait à l’usine comme tourneur-fraiseur. Il est décédé, j’avais seulement 5 ans d’une blessure à l’œil qui a dégénéré. Ma mère, elle, travaillait à la chaîne chez Fagor. A l’origine, Fagor était une société anonyme puis elle est passée coopérative. Mais finalement, le travail est resté le même. C’était du travail à la chaîne où tu t’auto-exploites.

. A la fin du franquisme, nous sommes donc en 76 – 77, tu as tout juste 20 ans, quel est ton statut ?

. I.A. : J’ai fait partie de la première génération d’instituteurs de l’après franquisme. C’est un métier que j’avais choisi et mon premier fut à Vitoria. Nous pensions tous que nous irions vers un changement radical surtout pour l’économie mais pas nécessairement en rapport avec la question basque. Nous souhaitions renoncer à l’éducation de l’époque, comme le lever du drapeau, la prière matin et soir. Mais plus généralement, nos convictions portaient sur la libération et l’amnistie des prisonniers, pour l’acquisition d’une vraie démocratie et le soutien à la classe ouvrière. Arrasate était une ville très ouvrière. J’étais membre de l’LAIA, l’organisation des travailleurs basques révolutionnaires».

. A cette époque, la répression est sévère. On surnomme celle-ci de « terreur blanche ». Ceci explique-t-il ta fuite pour la France ?

. I.A. : J’étais reconnu comme militant et nous comme militants, nous avons souffert d’une très forte répression. Lors d’une embuscade en 1978, deux de mes amis furent tués par la Garde Civile, Roberto et Zapa (membres des commandements anticapitalistes autonomes) ainsi qu’Emilia, la mère d’un des blessés de cette fusillade. Nous étions très intimes, des amis d’enfance. Nous avions fait nos études ensemble, on jouait au foot ensemble (Arrasate est une ville qui a formé de nombreux joueurs professionnels). A la suite de cela, j’ai décidé de fuir et je me suis réfugié en France près de Bayonne comme clandestin. Puis j’ai été victime d’une rafle et j’ai été emprisonné deux mois à Bayonne. Dans un premier temps, j’ai été condamné au tribunal de Pau puis en appel j’ai été relâché au bénéfice du doute avec une interdiction de séjour dans 9 départements.

. Ce qui explique ton arrivée sur le Larzac, chez José Bové. Comment expliques-tu ce point d’ancrage ?

. I.A. : Je cherchais un lieu d’accueil et franchement, je n’avais pas envie de m’enfermer dans un appartement à Paris. Je connaissais des paysans basques. Ils étaient en lien avec José Bové (ils étaient membres de l’ELB, un syndicat paysan proche de la Confédération Paysanne). Ils m’ont parlé du Larzac et je suis arrivé chez José. Je peux dire que le Larzac m’a servi pour construire une nouvelle vie. Je travaillais à la ferme, au foin, à la traite. Puis j’ai fait l’école d’agriculture à St-Affrique puis à la Roque à Rodez pour monter un élevage de lapins.

. Avec succès ?

. I.A. : Non, ce n’était pas bon financièrement. Les lapins avaient de l’eau et pas nous. Ce furent des moments très durs. Avec des hivers très froids. On avait une maison sans fenêtre. On allait au puits, on cassait l’eau avec des pierres. Dans la maison, on avait même des stalactites. (Rires…). Je me souviens, un jour, on revient du super marché. On pose la viande sur la table. On retourne à la voiture chercher le reste. En revenant, la viande était déjà congelée. Cette maison, c’était une machine à congeler. On était jeunes et forts ! La nuit, on pensait même qu’on allait crever. Heureusement, Christian Barbu et Claudine Randon nous ont sauvés, on est allés vivre chez eux et j’ai commencé une nouvelle vie.

. En arrivant à Montredon chez José Bové, quelle personne découvrez-vous ?

. I.A. : silence….

. Je reformule ma question. A cette époque, quelle était la nature de son engagement et quelles étaient les convictions de José Bové ?

. I.A. : silence….J’ai encore la lettre qui m’a permis de venir ici et d’être accueilli sur le plateau. Bové, il m’a permis le fait de sortir de là-bas….Silence….(Iñaki hésite quelques secondes)…Aujourd’hui, on se parle, on se respecte mais on se connaît.

. Tu viens de préciser qu’au contact de Christian Barbu, ce fut le point de départ d’une nouvelle vie. Qu’en fut-il réellement ?

. I.A. : J’étais vraiment dans une galère financière. Ce fut tout d’abord la caravane à frite, un coup de bol. Il s’agissait d’une caravane verte, elle était installée au Four à Chaux. Mais lorsque l’on a su que le Pont du Larzac allait se créer, on a cherché une alternative. Il y avait ce café, chez Jeannot qui était pratiquement à l’abandon. On a eu l’idée de faire un lieu musical. On n’avait jamais fait tavernier, mais bon pourquoi pas ? Notre idée, c’était plus de faire des bœufs, d’offrir un lieu pour des répétitions. Je me souviens encore lorsque je suis allé à la banque, au Crédit Agricole, avec José Bové. J’y étais allé pour placer l’argent que je recevais de la famille. On n’avait donc que la caravane comme caution. Et là, je me retrouve au guichet avec Gérard Deruy (l’ancien maire de 1983 à 1995). Le commercial, c’était Bernard Montader, il lui demande « vous le connaissez ?». Et Deruy répond «oh oui, tu peux y aller».

. Je passe tous les jours devant la Loco. Et très souvent, je me suis interrogé sur l’origine de ce nom. Car on n’est pas vraiment à côté de la gare. Alors pourquoi ?

. I.A. : On s’est inspiré du Rockstore à Montpellier (lieu mythique de la musique, rue de Verdun, salle de spectacle ouverte en 1986) qui avait une voiture encastrée dans la façade. Et dans Montpellier, un jour, on voit une belle locomotive qui servait à faire griller des marrons chauds avec lampions. Finalement, on a gardé le nom, la Loco, mais on n’a jamais pu acheter la locomotive. Nous n’avions plus d’argent pour cela.

. Te souviens-tu de ta première soirée ?

. I.A. : Finalement, la Loco est devenu un café-concert. Car jamais, je n’aurais pu tenir un café classique. Notre premier concert, ce fut Sabor Latino, un groupe de Chiliens, des copains. Puis il y a eu Zebda. On se connaissait car on militait ensemble à Ras le Front et dans les mouvements antifascistes. Je me souviens, ils m’appellent, ils me demandent «on a un Peugeot G7-G9, vous êtes sûr que ça passe dans les rues avec notre camion ?». C’est là qu’ils ont enregistré leur première K7. Et on est devenu amis. On s’est revus récemment avec Mouss et Akim lors d’une manif pour demander la libération des prisonniers basques et le rapprochement des prisonniers avec les familles. Car c’est vraiment la double peine. A l’époque, on en comptait 1000, aujourd’hui, ils sont encore 300.

. La salle ne doit faire plus de 50 mètres carrés. Comment la Loco, au fil du temps, acquière-t-elle cette notoriété ?

. I.A. : Depuis des années, je n’appelle plus. Ce sont les groupes qui appellent. Même si parfois, je fais un petit caprice en voulant tel ou tel artiste comme les Massilia, la Ruda Salska, Bernardo Sandoval. Au total, en 30 ans, ça doit faire pas loin de 2000 groupes.

. Finalement, ces groupes qui viennent toquer à la porte de la Loco pour se produire, en dehors d’une scène «ouverte», que viennent-ils chercher ?

. I.A. : C’est que les gens, ici, ils écoutent. Je me souviens lorsque Bernardo Sandoval s’est produit, on a été contraint de ne plus faire de cafés pour ne pas perturber les silences. Et puis après le concert, les musiciens sont de suite intégrés au public.

. Mais ce succès à un prix, avec pas mal de tracas avec les riverains, la BAC…

. I.A. : Il se retourne, au fond, sur le mur, une petite affiche défraîchie punaisée, trois grosses lettres écrites au feutre, B-A-C pour trois mots «Brigade Archi Criminelle». Les plus gros problèmes, nous les avons eus avec Jacques Godfrain. Je crois même que c’était écrit dans sa profession de foi lors d’une élection. Il voulait la fermeture de la Loco. Mais finalement, c’est nous qui l’avons plié. Puis, il y a eu Guy Durand. Ce fut très dur. Il nous disait «oui» et le contraire aux voisins. Sous Durand, nous nous sommes retrouvés plusieurs fois au tribunal. La BAC nous harcelait. Presque tous les soirs, ils étaient là. Sous Saint-Pierre, on amenait notre programme et c’était bon. Car même si la Loco est lieu privé, on joue qu’en même un rôle associatif et culturel. Aujourd’hui avec Gazel, nous n’avons aucune relation. Personne ne se préoccupe de savoir si on est encore vivant.

. Bien d’autres auraient craqué avec le temps face à ces tracasseries. Quelle est la flamme qui permet de tenir ?

. I.A. : Non, ce n’est pas cela qui peut me démoraliser. Douter ? Non, non jamais. Ce qui me démoralise, c’est la lutte lorsqu’elle n’avance pas. C’est ce qui se passe actuellement.

. Tu es membre du NPA, le parti anticapitaliste de Philippe Poutou. Est-ce que pour toi, la lutte est globale ou segmentée ?

. I.A. : Pour moi, la lutte est globale même si certaines me touchent plus que d’autres comme la libre circulation des personnes, des migrants, la défense des services publics, comme la défense des hôpitaux. Et d’ailleurs, les évènements actuels nous donnent raison sur le problème de l’hôpital.

Il ouvre le journal l’Anticapitaliste. Il s’arrête sur un texte et commente… « Aujourd’hui le gouvernement nous a réduits à cette expression travail – famille et patrie. Travail car seul aujourd’hui le travail justifie nos déplacements. Famille car on doit s’enfermer uniquement en famille et patrie car c’est l’obéissance à un chef. Et on est réduit à cela. »

. Lors des récentes Elections Municipales 2020, tu étais membre de la liste anticapitaliste, pourquoi un tel engagement ?

. I.A. : S’engager pour les Municipales, ce n’est pas une envie de pouvoir mais c’est important car c’est là que se joue la vie de tous les jours. Il faut prendre comme exemple le cas de Bordeaux avec la liste Poutou. Bordeaux en Lutte a fait naître une dynamique fabuleuse. Ils ont apporté au Conseil Municipal la lutte de tous les jours. C’est donner une voix à ceux qui n’en n’ont jamais. Et puis une élection, ça te laisse une expérience. Ce n’est qu’un passage pour poursuivre la lutte comme maintenant avec la Convergence des Luttes. Tu prends l’exemple du compteur Linky. On s’y est pris un peu tard, mais on a gagné le droit de ne pas l’avoir. Beaucoup de gens qui n’avaient jamais combattu sont venus dans cette lutte, même des personnes âgées, et aujourd’hui on les revoit au marché et ils nous demandent pour d’autres luttes. Même si aujourd’hui, c’est un peu plus difficile de mobiliser car les gens ont d’autres peurs.

. Aujourd’hui, tous les bistrots et restaurants de Millau sont fermés. Pour la Loco, la situation est-elle critique après 14 semaines de fermeture ?

. I.A. : Depuis mars, nous avons annulé 33 évènements et cet été, la moitié a été annulée soit 12 concerts et là, je viens d’annuler toute la programmation jusqu’à Pâques. Ma femme s’est même inscrite en intérim. Tous les jours, je suis en contact avec les artistes. Plein n’ont plus de revenus alors que les groupes continuent à payer le loyer de la salle de répétition. Chanter, c’est un métier, ils ont envie de montrer ce qu’ils savent faire. C’est la première fois que l’on se sent auto-emprisonné et privé de libertés.

. La vie du café doit manquer, les copains, les clients fidèles, les voisins, les concerts bien sûr…

. I.A. : Le café, c’est un lieu de vie sociale, un lieu de rencontres, d’expression culturelle. Oui, ça manque, les discussions, les engueulades aussi. La Loco, c’est tout cela, des débats d’idées, des amitiés, ces clients amis depuis 30 ans. On parle de politique mais c’est surtout parler de la vie de tous les jours, le copain qui n’a pas de boulot, pas d’appartement. On discute et ça, on ne peut plus le faire. Finalement, on est en République, on peut aller à l’église mais on ne peut plus aller à la Maison du Peuple. On peut aller au culte mais on n’a plus accès à la culture. Finalement, pour la fin de l’année, on a donné priorité à Noël mais on a sacrifié le 1er janvier. Cela nous donne encore de bonnes raisons de lutter.